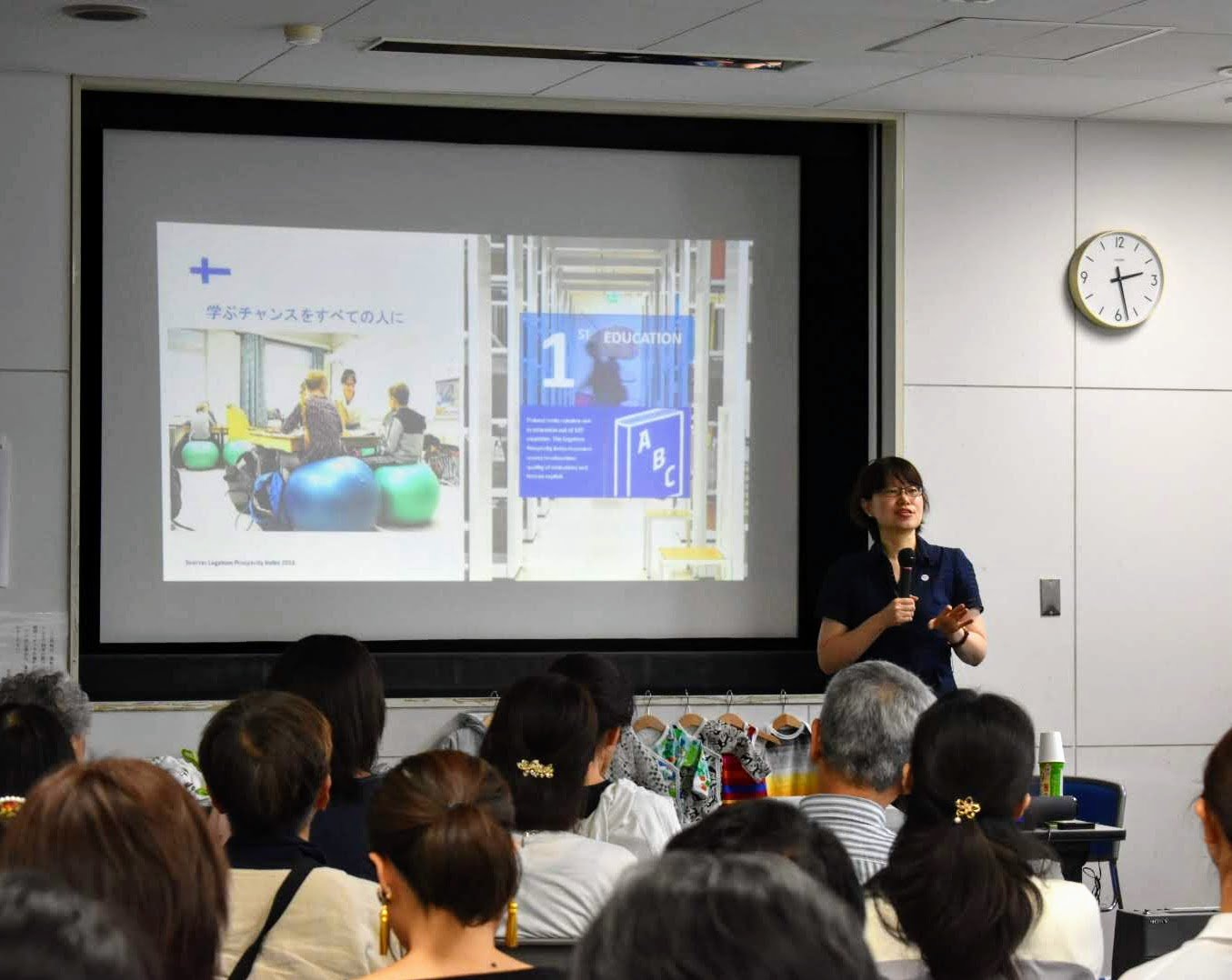

子ども第一の社会に!「世界一幸せな国フィンランドの大使館を招いて 世界一優しい子育て支援「ネウボラ」を学んでみよう♡」レポ

7/7(日)生涯学習センターにて、

「世界一幸せな国フィンランドの大使館を招いて 世界一優しい子育て支援「ネウボラ」を学んでみよう♡」

https://koguchiyoko.net/infomation/20190707finland_neuvola/

を開催。フィンランド大使館の堀内 都喜子さんをお迎えしました。

雨にも関わらず、多くのご参加を頂き、関心の高さを感じました。

「日本よりずっと進んだ取り組みに、驚きの連続」

「とても勉強になった」

「練馬区でも始まってくれたら…とおもうと、ワクワク!」

など、好評をいただいた講座の内容をお届けします。

「2年連続幸福度ランキング1位」のフィンランド

幸福度とは、「自分が思い描いている人生との違い」が少ないかどうか。

自虐的なところもあるフィンランド人ですが、この点で、幸福度が高いそうです。

- 子どもの貧困率の低さ…世界2位

- 子どもの幸福度の格差が最も小さい国…2位

女性議員が47%。女性の大臣は当たり前。首相や大統領も!

クオータ制を採用せずとも、女性議員の割合が47%もあるフィンランド。

閣僚の平均年齢は46歳と若く、女性閣僚は11人も。女性大臣は珍しくなく、話題にもならないそうです。

34歳の大臣は、2人とも、貧困家庭出身。「どんな環境でも、大臣にも大統領にも慣れる」という平等な教育が保証されています。

もちろん、大臣の産休・育休もあたりまえ!

長い歴史のなかで勝ち取った、男女平等

もちろんそれらは、あたりまえではありませんでした。

1906年、世界で初めて、女性の参政権を確立した区に。1907年には世界初の女性国会議員19人が誕生。

少しずつ、男女平等の社会を実現していったのです。

世界で唯一、パパのほうが、ママより子どもと過ごす時間が長い国!

だから、「イクメン」という言葉自体がありません。

本当に、すごいですよね~。

保育園も、声をあげ、増やしてきた

女性が平等に働き続けるためには、当然、保育園が必要。

しかし1960-70年頃は、「4人に1人」しか入れない時代がありました。ママたちがデモなど運動をおこし、1973に「保育法」が成立。

「自治体は保育園を作る義務」「入れないなら、その分の手当てを」という制度ができました。

自然に恵まれ、森であそんだり、野生のブルーベリーのなる道であそんだり……。

ちなみに、-10℃でも外でおひるねをさせ、-20℃でもおさんぽにいくというからすごい!空気がいいので、よく寝られるのだそうです。

日本で「#保育園落ちた」が起こったのは、2010年代。40-50年も進んでいるのです……。

子どもに優しい!

小銭を出したりといった面倒がないように、電車、バスは、ベビーカーは無料!

どこまでも、子育て、こどもに優しい環境が整っています。

ちなみに、有給は100%消化しなければならず、どんな仕事でも、政治家でも、1ヶ月は休みをとります。

(…はあ、どこまでもうらやましいですね(^_^;)

教育&公共図書館も充実!

今フィランドでは、「座りっぱなしはよくない」というムーブメントが起こっているそう。

椅子をバランスボールにかえたり、立ったり歩き回ったりする授業を取り入れたりしているとのこと。

授業料は、大学院まで無料!

共働きの子育てを支える仕組み

- 配偶者控除がないので働かざるを得ない

- 自治体による様々なサービス

- 在宅勤務は3割。柔軟な働き方

- 給食無料

- 親の介護の義務なし

子育てを支える「在宅保育手当」

3歳まで育休がとれ、現在のポジションが保証されます。無給になるかわりに、「在宅保育手当」が月5-6万円支給。

「小さいうちは子どものそばにいたい」と考える親も多く、自治体にとっても、保育園よりは安く済み、WINWINとなる制度です。

*ただし、女性のキャリアをストップさせてしまうと、OECDからは批判されているそうですが……

育休もどんどん進化!

これまで、「男性3ヶ月」「女性1年」でしたが、今の政権(*)は、「フェアじゃない」として、変更予定。

「男女とも5-6ヶ月」「残り5-6ヶ月は夫婦で分け合う」という制度に、変えようとしています。

*政治の影響

*フィンランドは、2019年に選挙があったばかり。

左派よりの政権に変わり、福祉サービスを充実させる方向へ向かっています。

本当に、政治が大事!!! ちなみに投票率は、70-80%!

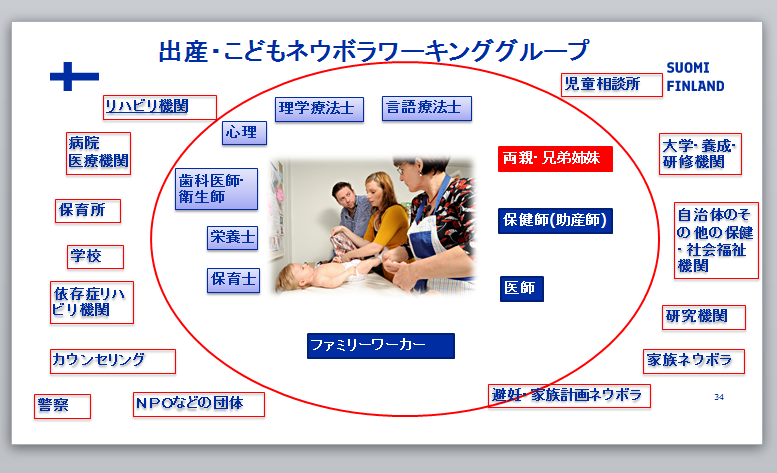

いよいよ本題……ネウボラとは?

- ネウボ=アドバイス

- ラ=場所

……「ネウボラ」とは、「相談する場所」という意味。

これは「ハコモノ」ではなく、妊娠から入学まで、「ネウボラおばさん」(保健師・助産師)をハブに、親子を支える制度です。

「ネウボラおばさん」が必要な理由

「母子」だけを専門に、何十年も研修を重ねてきた専門家。

専門家が、家族の問題を「交通整理」することが、重要です。

- 妊娠中の健診も、ネウボラおばさんが対応。医師は2回のみ。

- 出産後、1-2日で退院

→産後1週間以内に、自宅訪問 - 1歳まで、ほぼ毎月1回、定期健診+発達相談

→問題を早くみつけ、対処できる - 「DV、虐待の経験」など、突っ込んだことも聞く

- はじめから悩みを打ち明ける人はなかなかいない

→方法をかえながら、何回も聞くことで、問題を予防していく - 健診は「対話」「傾聴」→1~1時間半も、じっくり話を聴く!

- 総合健診は、家族で。パートナー、兄弟も参加。それぞれから話を聞く。

- 99.7%がネウボラを利用!

→自治体は、来ない理由を明らかにする義務がある - 他の専門家も、全家族と面談する

→数年後でも、問題があった時に対処しやすくする

↓こちらもご覧ください

はじめから、父親も一緒に

- 里帰り出産なし

- パパも産後うつになる…父親支援に力を入れている

- 母親学級ではなく、両親学級。必ずパパも参加

- うまれてすぐ、パパもカンガルーケア!

- 職場も好意的

何十年、死に至る児童虐待が出ていない

- 「対話と信頼関係」を結んだ「かかりつけ保健師」

- 「予防的支援」「早期発見・支援」により、死に至る虐待がない!

- 母子だけでなく、家族全体の力を引き出すサポート

育児パッケージがすごい!

- 「これさえあればOK」の育児用品60点が、国からプレゼント

- 170ユーロとのどちらかを選べるが、第一子は8-9割育児パッケージを選ぶ

- 箱には4センチのマットがしかれ、そのままベビーベッドとして使える

- 箱のデザインも、数年ごとに変わる

- IKEAやマリメッコ、ムーミンをうんだ北欧だけあり、おしゃれ☆

- 健診に行くともらえる。子ども手当も、健診に行かないともらえない

→支援につながるきっかけに - 双子は3つもらえる(現金と併用してもOK)

- 導入は1937年! 戦時中も布を確保した

毎年変わる内容…こめられたメッセージ

- 今は哺乳瓶を入れていない。「母乳で育ててほしい」というメッセージ

- 布おむつを入れたことで、普及率が少しあがった

- 出産直後の妊娠による中絶が多いため、避妊具を入れている

*一方練馬区は……母子手帳を渡す際、広告をたくさん入れています。それは、発行代を広告費でまかなうため。

でも、特に第一子、不安ななかで受け取る情報ってとても大切ですよね。

発行代を安くするために、企業のPRの場にして、本当にいいのでしょうか?

子どもは未来の納税者、社会で育てる!

- 人口が少ないフィンランドは、「ひとりも取り残してはいけない」

- その共通認識から、「子どもを第一に」

- 「何が子どものためか」を社会が考える

- 火が大きくなってからでは、遅い。その前の、「予防的支援」

ハンキャンペーン=多様性を受け入れる社会へ

「ハン=She,he」を指す言葉ですが、フィンランド語には男女を分ける言い方がないそうです。

男女の差別なく、多様性を受け入れる社会をめざすキャンペーンを行っています。

会場より…Q&A

Q ネウボラについて、もっと詳しく…

- 1920年代、小児科医たちの草の根で始まり、死亡率が下がった

→1944年に法制化。 - ネウボラおばさんは、1人につき、出産前は年70数人。出産後は、子どもを含めて38人で対応

- 1日5-6組面談。緊急のための空白時間も確保。

- スケジュール管理が大変。

- 2日間全国研修、2年に1回は国による全国モニタリング

→全国どこでも同じサービスを保証できるように - 個人でも、必要な資格をプラスし、専門性を高めている

Q 他部署との連携はうまくいっている?

- 縦割りもあるが、すべては「子ども第一」「子どもの安全第一」

- 「それは子どもためになりますか?」と、シンプルに考える

Q 他北欧諸国と異なる、フィンランドの特徴は?

- 育児パッケージは、フィンランドのみ

- 育休が強制の国もあるが、フィンランドはあまり強制が好きでないので、育休強制ではない

- 在宅保育手当→フィンランドのみ

- 小さい時から起業家精神を育てる教育

「小さな手でも社会を変えられる教育」を実践。

保育園でも、「あなたの声が社会をこう変えるのよ」といったことを教えている。 - 給食無料=フィンランドが世界初

Q 障害のある子への対応は?

- まずはネウボラにつなぐ。

- 3人の医師(運動、内科、発達関係)がみて、総合的に判断

- 専門家が決めるのではなく、「一緒に考える」

- 親と手を携え、親や子どもがどうしたいかを尊重する

- 保育園もすべての子どもの権利→家や病院などにも保育士を派遣

- 「すべての子に同じサービス」という考えで、その子のできることを増やしていく

Q 「子ども第一」とは?

- 保育園から、子どもの声、意見をまず聴く。

- 小学校1-2年生でも意見を言える環境

- 各学校に予算があり、「ここにソファがあったらいい」など、よくしようという意見に使える

Q 学校について…相談先など

- スクールナースはいるが、保健室がない(家に帰るか、どこかの教室で寝る)

- 一番は担任、校長

- 「学校=安全・安心で、来やすい場所」という大前提

- PTAはない。親の会があるところも。

→入っていなくても、意見は自由に言える - 権利はしっかり主張する

Q 政治について

- 選挙時、全校で「子ども模擬選挙」が行われる

- 結果に対して、新聞で、各党首が返答する

- 文化的に上下関係がないので、経験よりフレッシュ、やる気重視

- 20代の大臣も珍しくない

- 60代で引退が普通。ハードワークだし、最近の話題についていけなくなるため

Q 財界との関係は?

- 「子ども第一」かどうか、見る目が厳しい

- 利益追究だけでなく、「子ども第一」に考えないと、顧客を失う

最後に、高口より……

- 「子ども第一」「子どもの意見をしっかり聴く」→すばらしい!

- 「自己責任」にしない、本当に相談しやすい体制とは……支援のネットワークのゆたかさ

- 保健師を異動させない、子育てひろばと保健相談所の連携、パパ支援、育児パッケージなど、練馬区でもできることはたくさんある。

- フィンランドも、最初からすごかったわけではない……声をあげて、手に入れてきた

→7/21参議院選挙など、政治に声をあげよう! - 高口も、気軽に相談できる存在になれるよう、今後も頑張ります!

7/7七夕当日だったので、皆さんの想いを短冊にしてもらいました!